そうですね。日本ではよく「人材不足」といわれますが、私は少し異なる見解を持っています。シリコンバレーやシンガポール、中国やインドのスタートアップの採用動向を見ると、人材不足ということはなくて、人は探せばいくらでもいます。ただし、条件があります。自社が求める人材に対して、適切なポジションと報酬を用意することです。そうすれば獲得できるのです。

「人材がいない」という声が日本で多く聞かれるのは、企業側にもいくつかの要因があると考えられます。

まず、人材を獲得するために必要なポジションと報酬を用意する気がないこと。どうしても必要な人材がいるなら、その人を獲得するにふさわしいポジションや報酬を企業側が用意しなければならないのに、それができていない可能性があります。あくまで「採用される人間は企業側の人事・報酬体系に従うべき」と考えています。

また日本の経営者や管理職は、自分がマネジメントできる人間を欲しがる傾向が強い。

例えば「グローバルに活躍できて、外国語が堪能で、なおかつ日本語が話せる人材が欲しい」としましょう。とくに「日本語が話せる」という条件が難しい。この条件を掲げている限り、本当の意味でのグローバル人材を獲得するのは難しくなります。「日本語を話せなくてもいい」となれば、一気に採用プールが広がります。また、拠点も日本にこだわらなければ、世界中に優れた人材がたくさんいますから、マーケットプライスを支払うのであれば、かなりの確度で調達できる。むろん、そうした人材が活躍できるようにするには、自社の経営システムをより標準的なものに寄せていく必要はありますが。

さらに言えば、日本の経営者は、人材市場のマーケットメカニズムを無視しながら、一方で「いい人材がいない」と嘆いている可能性があります。これも大きな問題です。

それに、日本企業は人材に対してきわめて受け身で、「待ち」の姿勢でいるケースが多い。海外の有力なグローバル企業の場合、絶対に採用したい魅力的な人材が転職を考えていると耳にしたら、すぐさま経営トップはその人に会うために、直々にプライベートジェットで飛んでいきます。彼らは、たった一人のキータレントが自社の事業を飛躍させてくれる可能性をよく知っています。だからこそ、採用・リテンション・エンゲージメントにものすごく時間と労力をかけます。

もし自社のために忠実に働いてくれる人材が欲しいのであれば、今後はアルゴリズムやAIを活用するほうがいいはずです。本格的にAIが普及したら、ホワイトカラーがやるべき仕事はおそらく激減していくでしょう。自分の言うことを聞いてくれるだけの「マシーン」が必要なのであれば、人間でなくてもよいという時代がより現実的になろうとしています。

これからの時代に必要なのは、企業と一定の距離を保ちながらも、その根源的価値観に共感し、プロフェッショナルとして自分の持てる能力を発揮できる人。そしてその企業が有する資源と重ね合わせながら世の中にイノベーションを起こそうとする人材です。

企業側も、新卒を自社のカラーに染めようとするのではなく、プロフェッショナル人材と緊張感のある関係を築くことを目指すべきです。そうした人材しか価値提供できないような世界が、あと10年ほどで確実に訪れるわけですから、企業もそれに向けて発想を転換していかないと生き残れません。

もちろん、こうした構造変化が起こりにくい分野もあります。

従来型の日本的経営が現在も機能して着実に実績をあげている産業領域として、部品・部材・化学などの製造業が挙げられます。顧客が望むものを正確に理解し、社員全員が濃密なコミュニケーションを重ねて、優れた品質のモノをつくり上げていく。日本が最も得意とすることで、そういった業界の企業は、これまでのやり方を今後も追求していいかもしれません。むしろ、それを磨き込み、自社独自の道を歩むべきです。

しかし生活財・消費財などのビジネスで、ダイナミックな環境で戦っている企業においては、ビジネスのあり方も人材についての考え方も大きく変えなければ生き残れない、というのが私の理解です。

調査結果では「デジタル技術の活用・戦略的投資」という言葉で経営課題が表現されています。これは設問設定上の問題かもしれませんが、企業にとって重要なのは「デジタルを活用する」「デジタルに投資する」のではなく、「デジタルを前提にして経営やビジネスプロセスをつくり直す」という発想です。

笑い話のような事例として「稟議書をデジタル化したシステム」の話を聞いたことがあります。デジタル化といっても、紙の稟議書をほぼそのままパソコン画面上に表示して、実際のハンコと同じような印影を押せるというもの。押印したら、そのデジタル稟議書を他の承認者にメールで送信する仕組みです。しかもリアルのハンコを再現するために、印影を少しだけ傾ける機能まであると。担当者の皆さんの努力は認めますが、それはアナログのデジタル化であり、デジタル化による可能性の1割も発現させることができていません。

デジタルネイティブの企業であれば、こんな仕組みは採用しません。承認プロセスをゼロから見直すべきです。例えば、デバイス上で本人確認と認証ができているのであれば、そのデバイス上に稟議案件を送信すれば、決裁者はそれに一言返信するだけで済む仕組みにできるはず。そもそも、決裁というものが必要かどうかすら怪しい稟議も存在します。業務プロセスそのものを磨き直す必要があります。

デジタルでできることを理解せず、ムダな業務フローを続けている例が日本にはまだたくさん見られます。必要なのは「デジタル化」ではなく、いわばデジタルの必要性を口実にしてがんじがらめの業務プロセスそのものを大胆に変えていくことです。デジタルが目的なのではなく、変革のツールとして、いわばデジタルを言い訳にする。この主従逆転をきちんと理解して実践している企業は日本ではまだ少ない。

その意味で、いわゆるデジタル人材よりも、デジタルを前提とした変革人材が日本企業には足りていません。まずは圧倒的な解像度での業務理解が不可欠ですし、同時に現時点のデジタル技術で何ができて、今後どういうロードマップで進化していくかを理解していることも必要です。そのうえで、政治力とネゴシエーション能力を備えていなければならない。

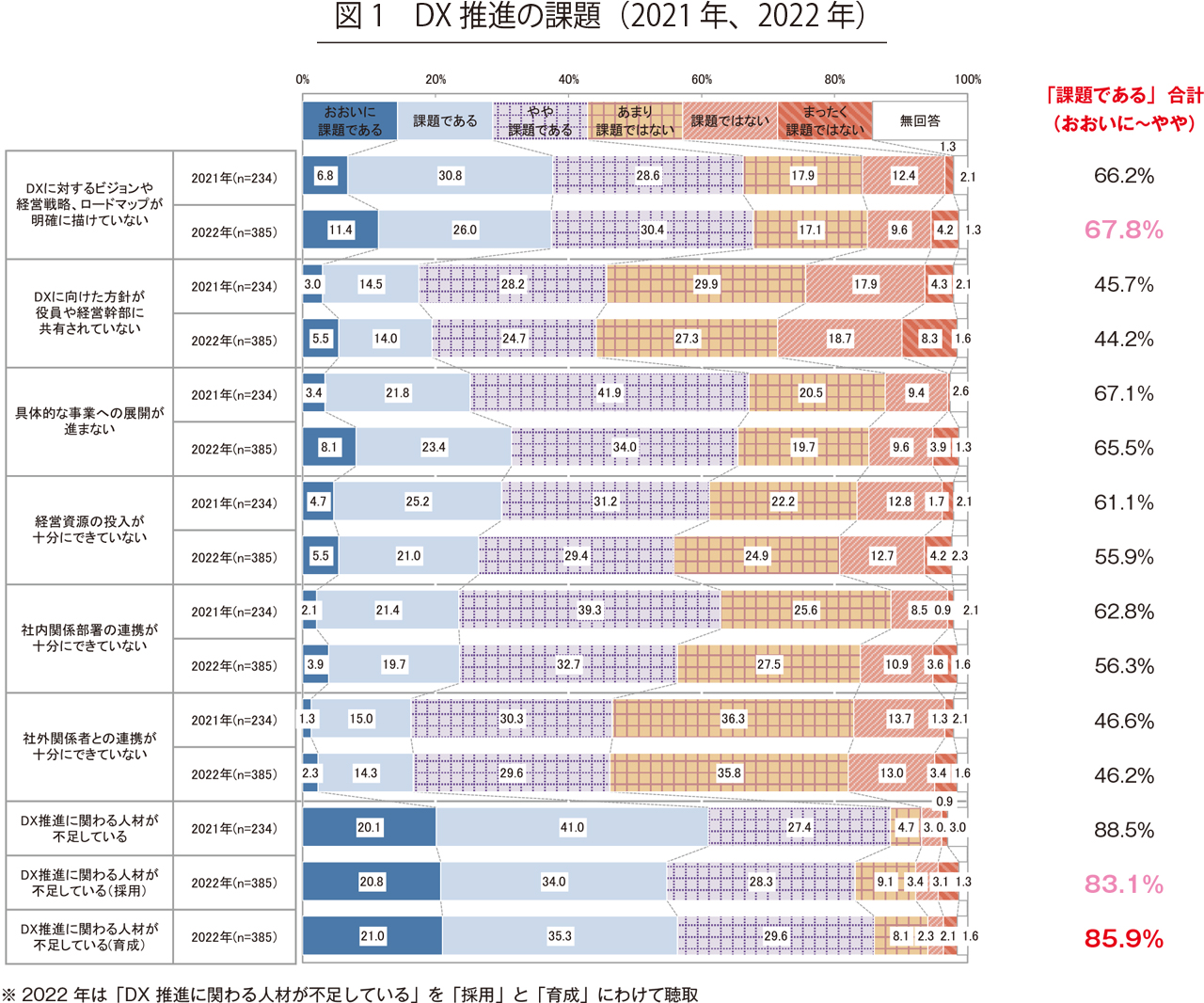

そんな高度な条件を兼ね備えた人間が世界にはちゃんと存在しています。日本の企業がそれに見合った報酬を支払わないから獲得できないだけなのです。先ほどの人材不足の話と同じで、このように自社に必要な人材は、たとえ高額の報酬を支払ってでも獲得すべきでしょう。日本企業の多くが、それを認識できていないし、人材に対して適切なアプローチで臨んでいない。これこそ日本企業の重大な経営課題だと思います(図1)。

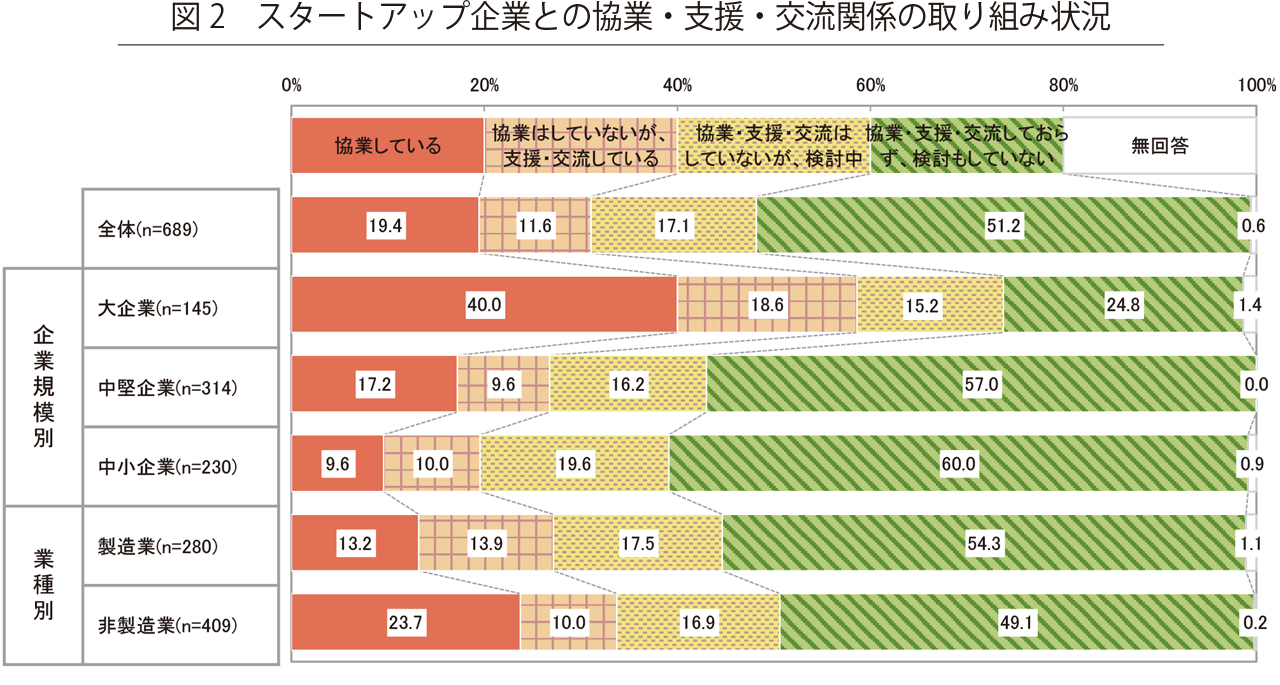

スタートアップ企業については、私が初めて起業した2000年当時に比べてずいぶん進化したな、というのが率直な感想です。今回の調査結果を見ると、すでにスタートアップと協業している企業が全体の20%近く、検討段階にある企業が全体の半数ぐらいですから、スタートアップに対する認識や期待感が日本でも高まっていることがこの調査でも確認できます(図2)。

しかも単なる部品・部材の調達先としてスタートアップを捉えているのではなく、既存事業を加速させたり、先進技術を開発したり、まさにイノベーション創出のための協業を目指している。これも大変よい流れだと思います。

こうした大きな潮流の背景には、スタートアップ企業の経営陣にも、プロフェッショナルファームの出身者や、大手企業の出身者が多数存在するようになり、大手企業との協業に不可欠な大企業側の言語を理解する人材が潤沢に存在するようになったという変化があります。こうした人材を通じて、大企業の実務担当者のみならず、経営陣の方々とも、属人的なつながりが生まれている。スタートアップの存在感が増して人材が厚くなり、ケイパビリティーが高まって、大企業に眠る資源を呼び覚ますような取り組みに連鎖している。これはよい傾向です。

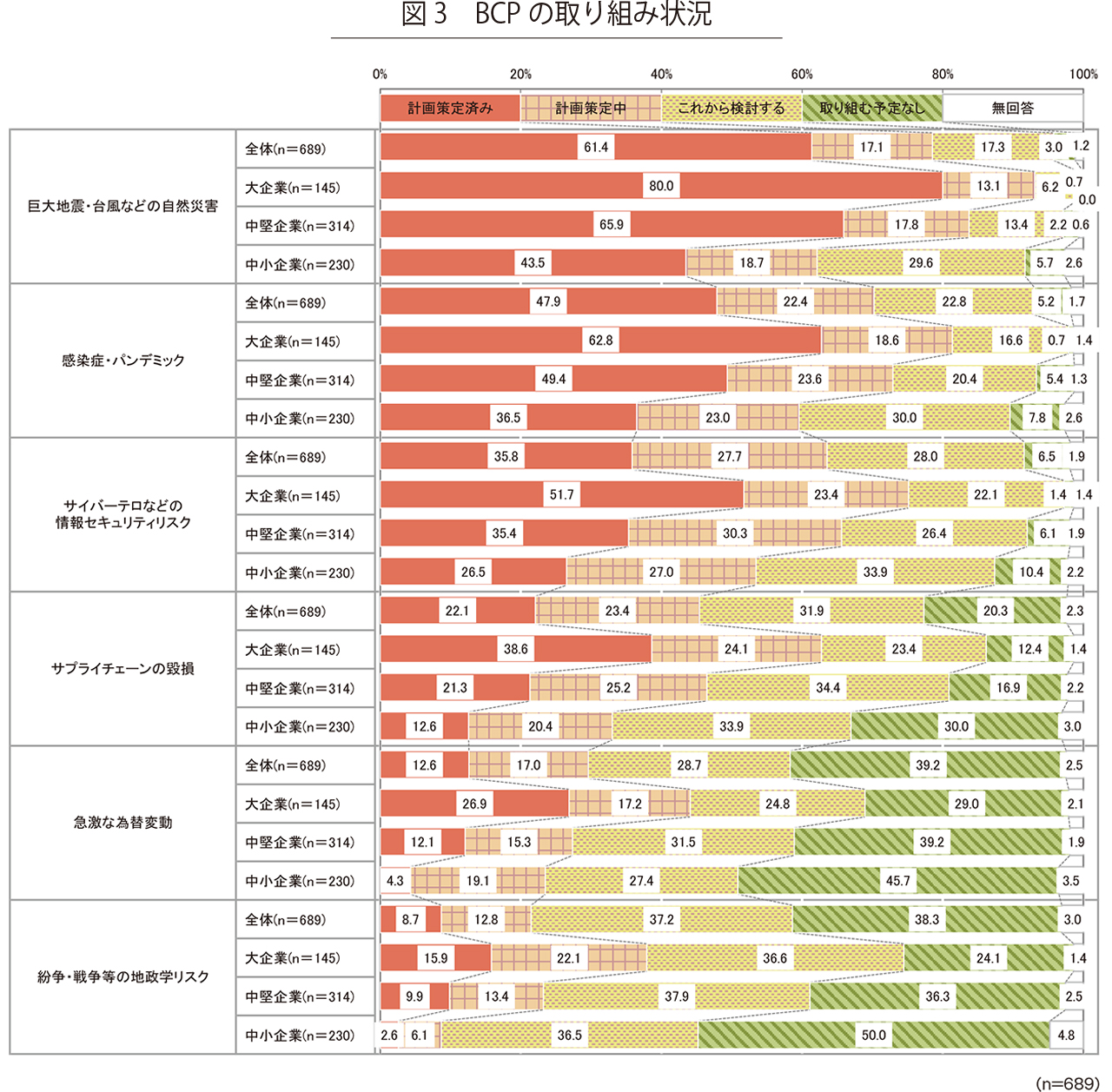

一方、BCPについては、自然災害発生時の対策は策定済み企業が全体の60%という結果になっていますが、そのほかの施策も含めて、まだまだ対策が足りていないと感じました(図3)。

とくに重要な考え方の変化は、危機を機会に変えるという発想です。“Volatility is Opportunity”(不安定さは好機)という言葉があるように、リスクは企業にとって成長の機会でもあります。自然災害や経済危機というのは必ず発生するので、それを商機と捉えて、そうした危機において、社会に貢献しながらも、どのように事業を進捗させるか、どう攻めることができるか、そうした検討が必要です。

あるアジア系グローバル企業は、ブラジル通貨危機の際には、ガラガラになった現地の広告枠を買って販促にいそしんでいました。東日本大震災の際には援助物資としてたくさんの商品を日本に無償提供し、プロモーションにつなげていました。シナリオ分析を活用して、オイルショックを契機に事業を急速に拡大させたエネルギー企業の存在は有名です。

つまり、危機やリスクを成長の機会とするためにはいかなる行動を取るべきか。そのため事前にどんな準備をすべきか。そこまで盛り込むことで、日本企業はBCPの一歩先に進めるのです。BCPと呼ばれる計画の策定はあくまでスタートラインであり、そこから先の経営の加速を考えていただきたいと思います。

おそらく経営者の皆さんは、この調査報告で紹介されているすべてを重要な経営課題として認識されていると思います。しかしながら、現実的にはどうしても目先のプライオリティーの高い課題に集中しがちです。したがって、こうした調査結果を参照することで、より幅広い経営課題についても自己の認知に取り入れ、自社がしっかり対応できているかを点検することに大きな価値があります。

もちろん、調査結果は思考の具材にすぎません。調査結果を見てもわかるように、大企業と中小企業、製造業と非製造業など、企業の特性によっても重視するポイントに差があります。自社の課題を振り返るきっかけとしてぜひ本調査を活用いただき、自社の経営革新に役立てていただければと思います。