東芝産業機器アジア社は、ベトナム南部のドンナイ省ビエンホア市にあり、産業用高効率モーターの開発設計や製造販売、車載用発電機モーターの製造、産業用インバーターの販売などを手掛けています。従業員数は約1,000人、平均年齢は31歳と若く、非常に活気に満ちあふれている工場です。

今回受賞した当社の改善活動の背景には、「ベトナムの文化と国民性にマッチした製造現場をつくりたい」「事業環境の変化に負けないサステナブルな工場をつくりたい」という2つの方針がありました。2010年の創業以来、ベトナム人の勤勉で温厚な国民性もあって順調に成長してきましたが、時間の経過とともにベトナム特有の弱点が見え始め、日本式のやり方がうまくいかないケースも散見されるようになりました。さらに、東南アジア諸国の経済成長でコストメリットが減少する中、ベトナムで中長期的に事業を継続するには、安定して高付加価値の製品・サービスを提供する体制を構築する必要に迫られていました。サステナブルな工場の実現に当たっては、メイド・イン・ジャパンを超えるモノづくりプロセスや、既存事業と新規事業による「両利き」の工場運営を目指し、取り組みを進めました。

当社の工場方針に、今回のテーマでもある「常に改善&常に前進」があります。その言葉通り、これまでトラブルに見舞われるたびに、会社全体で組織的な学習を繰り返し、業務プロセスを再構築して品質や生産性の改善と前進を目指してきました。

そうした工場運営を、自律したローカル社員が主体的に行っているという点が、当社の特徴です。設立当初は日本人の強力なリーダーシップでトップダウン型の立ち上げ作業が行われていましたが、さまざまなトラブルに見舞われた反省から、ベトナム人ローカル社員の主要メンバーに権限を委譲。ローカルファースト、ボトムアップ型のオペレーション体制へ随時移行し、緊急時のみ日本人駐在員やスーパーバイザーが支援を行う仕組みに改めました。2016年にはベトナム人ローカルトップのヒューが取締役副社長に就任し、産業用モーターの製造販売に関する責任者としてリーダーシップを発揮しています。現在はローカル社員が自分ゴトとして製造ラインの課題を認識し、自分たちの力でルール作りや見直しを行い、新たな運用をリードしています。

それでは、ローカル社員が主導して実施した改善活動について、具体的に紹介していきたいと思います。

2015年に多くの日本向け新機種の生産を立ち上げたのですが、市場クレームが多発。トラブル対応に当たったローカル社員が、日本側の高い要求に応えようと奮起し、メイド・イン・ジャパンを超えるモーター工場を目指して立ち上がりました。

まず、最終工程だけで検査する日本式ではNG品の流出が阻止できないと気づき、3カ所の中間検査工程を設けるとともに、素早く原因分析と対策ができるオンラインチェックシステムを開発しました。さらに、設計起因による品質不適合を発生させないよう、品質やコストのリスクを事前に検討するデザインレビューの運用を見直し、検討漏れがないようシステムを再構築しました。

また、重要工程を管理するため、ローカル社員が中心となって技量認定制度を導入。毎年12月には社内技能コンテストを開催し、チャレンジ意識や品質意識の向上、モチベーションアップを図っています。

さらに、限度見本の基準作成や塗装ロボット導入による外観不良対策、前日発生した不適合品を現場でレビューする「品質朝市」などの取り組みを実施。さまざまな挑戦の結果、日本向け市場クレームと損費は、ピーク時から98%の改善を果たしました。

ローカル社員は知識や技能の習得への意欲が高く、教育訓練への参加自体がモチベーションアップに繋がっています。教育・トレーニングに関して要望が多かったのが、役職者階層別教育です。その声に応え、マネージャー、スーパーバイザー、ラインリーダーの階層別教育を実施し、管理者マインドの醸成や意欲向上を図りました。さらに、東芝グループテクニカルコンテストにも積極的に参加し、選手個々人の成長だけでなく、当社のモノづくりの底上げにも繋げています。

また、安全安心な製造現場をつくるため、「ERIC」という視点で独自の安全活動を行っています。ERICとは、Eliminate(除去)、Reduce(減少)、Increase(増加)、Control(管理)の4つの要素に危険源を分類し、課題抽出と防止策の検討を行う仕組みです。現場のローカル社員から多くの危険予知リスクが登録され、大幅にヒヤリハットの件数を削減することができました。

ベトナム特有の福利厚生の取り組みとして、食堂と医療保険制度の整備を行いました。ベトナムでは会社が従業員に昼食を提供するのが一般的で、ローカル社員は昼食の質と量を非常に重視しています。彼らの意見を取り入れてオープンテラスの食堂をつくったところ、とても好評で、今では当社のアピールポイントの一つになっています。また、ベトナムでは医療保険も会社が手配するのが一般的ですが、多くの企業が対応できていない中、当社では段階的に医療保険を拡充しています。

さらに、環境対策として、アルミ溶解炉の排熱を100%再利用するシステムを構築し、乾燥炉の電気使用量のゼロ化を実現。チャリティーオークションや海岸清掃などの社会貢献活動も展開しています。こうした活動の結果、当社の離職率はベトナムの平均を大きく下回り、長く働いてもらう環境が整ってきたことを感じています。

当社には、自社開発の基幹業務システム「Improvementシステム」がありますが、これはローカル社員の改善要望から生まれたものです。ベトナムの税関対応を主目的として立ち上げ、毎年アドオンでシステムを追加し、現在も機能拡張を続けています。さらに、設備の稼働状況を収集できる「Smart box」も開発し、設備稼働率と生産性の向上を図っています。Smart boxの初号機は耐久性が低く、2年ほどでほとんどが故障してしまったのですが、ローカルのシステム担当が耐久性と汎用性を高めてリニューアルし、現在は工場内の105の設備に設置されています。

また、昨年からベトナム最大の移動通信事業者Vittel社の子会社と共同で次世代システムの開発検証を行い、インドシナのインダストリー4.0を目指して取り組みを進めているところです。

2019年、本社の戦略見直しに伴い、当社は産業用モーターの増産プロジェクトと車載モーターの新規事業立ち上げという2大プロジェクトを同時に進めることになりました。

しかし、2021年7月、コロナ禍でベトナム南部がロックダウンされ、日本人が全員帰国することになってしまいました。ロックダウンでさまざまな制限がある中、ローカル社員は、産業用モーター増産のための新設備・新ラインの立ち上げ、工程連結や強制搬送といったIE改善もやり遂げ、長年達成できなかった月産5万台の体制を日本人なしで構築することができました。また、車載モーターの新規事業も、ロックダウン解除後に立ち上げを再開し、2022年4月の量産開始にこぎ着けました。

当社はこれまでも、ローカル社員主体で、既存事業を安定させながら強化し、いくつかの新規事業立ち上げを行って、両利きの経営を行ってきました。今後もローカル社員を中心に新製品の開発、新領域への展開を図り、既存事業の発展、継続的な収益体制の強靱化を進めてたいと考えています。

最後に、今後の取り組みとまとめとして、ローカル社員のトップを務めるヒューから説明させていただきます。

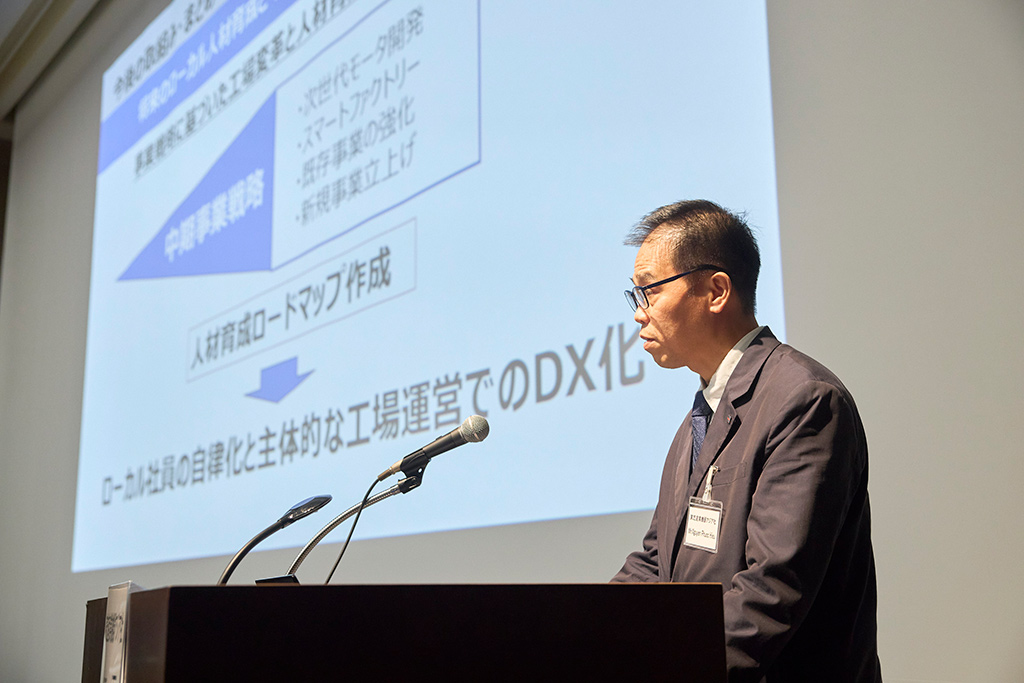

ローカル社員の自律化と主体的な工場運営を進めていく上で、我々の事業活動の軸となる人材を育成することが、今後は重要になります。ベトナムローカル社員の中からコア人材が成長してきたことで、彼らが後輩の指導を行うように変化してきました。また、製造部門とスタッフ部門が一体となって学習を繰り返し、教育指導の経験値が積み上がりつつあります。自分たちでつくってきたこのような知の財産は、日本人から与えられたものよりも大切に受け継がれています。こういった習慣を重ねていくことが、当社における人材育成と組織開発のベースになっています。

今後は、中期事業戦略に基づいた工場変革と人材育成体系を整理する意味で、人材育成のロードマップを作成し、ローカル人材の育成を推進していきたいと思います。今後もさらなる発展のため、「常に改善&常に前進」の気持ちを忘れることなく、謙虚な気持ちで学習し、改善と発展を続けていきたいと思います。

ローカル社員の自律化が、「できるようになったから任せる」ではなく、「できるようになる前に任せる」「任せてできるようにする」という方針で進められていたことに衝撃を受けました。そのためには、小さな成功体験を積み上げて自信を付けさせるマネジメントが必要で、それを幹部メンバーが徹底してやっておられました。できなかったことができるようになることは、ベトナム人に限らず、誰にとっても大きな自信に繋がります。その意味で、どの会社にとっても参考になるところがたくさんある活動ではないでしょうか。